日本舞踊の魅力、醍醐味を高度な芸で体現する名手たち。ここでは、映像が現存する代表作をご紹介します。

個性豊かな藝をお楽しみください。

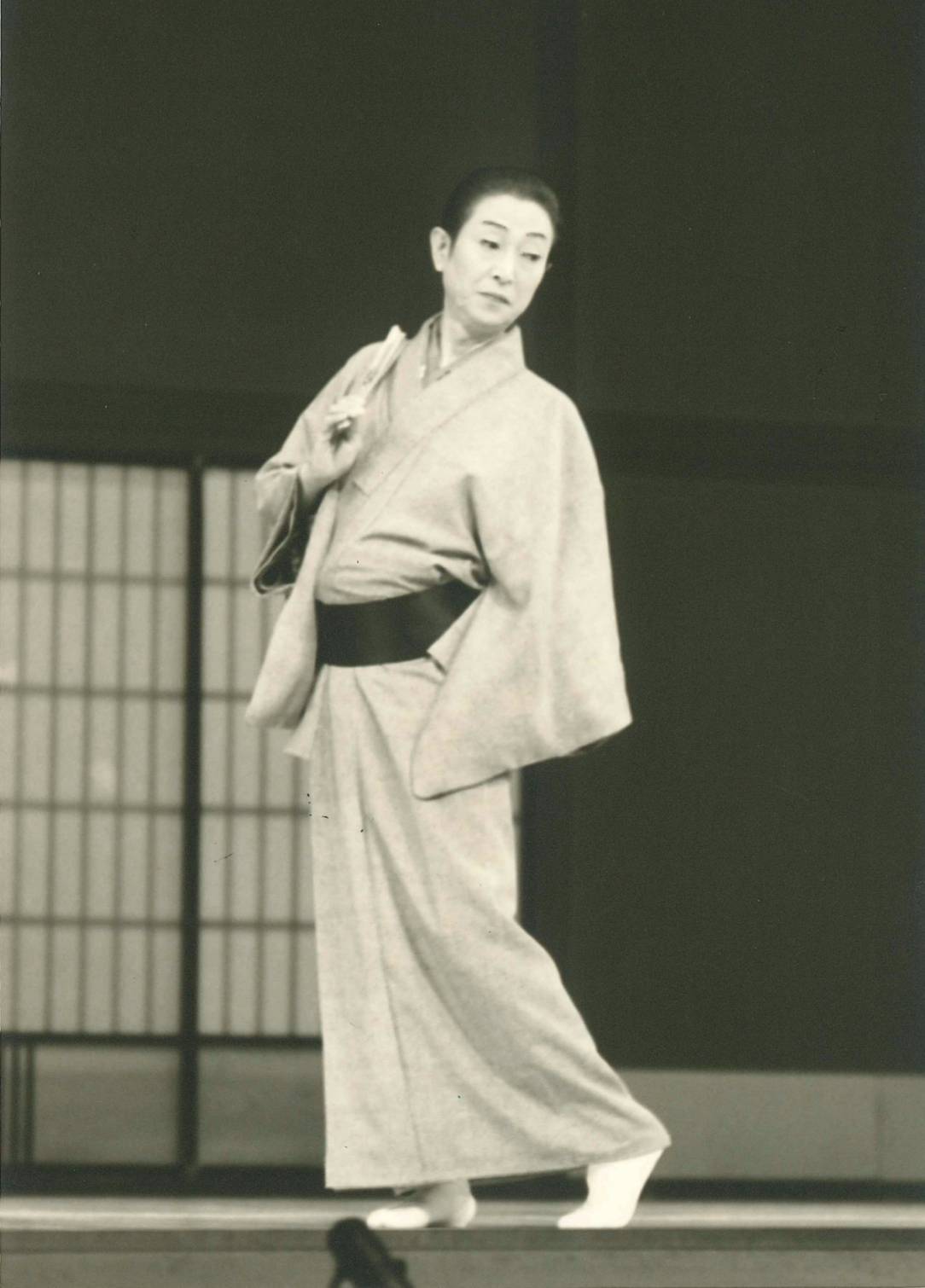

藤間

友章

卓抜した技芸によって古典舞踊の継承に努めるとともに、創作活動にも実績を残した。振付作品も多数。また家元藤間流の大師匠として後進の指導、育成にも尽くした。代表作に清元「

- 1909年生~1996年没

- 1915年初代

中村又五郎 に入門 - 1928年

藤間伊勢 に師事 - 1948年藤間伊勢の養子となり、藤間友章を名乗る

- 1989年日本芸術院会員

清元「幻椀久 」

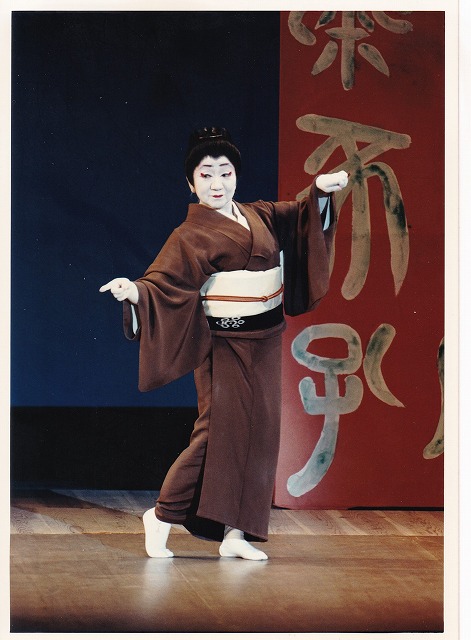

吾妻

徳穂

(吾妻流四代目家元・二世宗家)

吾妻流の中興の祖として古典舞踊と創作舞踊で独自の芸風を確立し、女性日本舞踊家の評価を高めた。歌舞伎に先駆け1954年より「アヅマカブキ」として欧米数十都市で公演を行うなど日本舞踊を世界に知らしめた。代表作に長唄「

- 1909年生~1998年没

- 1933年吾妻流を再興、

吾妻春枝 と名乗り、家元となる - 1942年吾妻徳穂と改名

- 1978年孫の

吾妻徳彌 に家元を譲り、二世宗家を名乗る - 1986年日本芸術院会員

- 1991年文化功労者

清元「北州 」・義太夫「赤猪子 」

藤間

藤子

卓越した技術と高度な表現力で独自の芸風を確立し、日本舞踊界を代表する舞踊家の一人として多大な足跡を残した。歌舞伎舞踊や新作舞踊の振付にも力量を発揮、多くの振付作品が今日まで受け継がれている。代表作に常磐津「

- 1907年生~1998年没

- 1914年

藤間勘八 の養女となる - 1917年二世家元

藤間勘右衞門 に入門。 - 1926年三世家元藤間勘右衞門の名取となり、藤間藤子を名乗る。

- 1985年重要無形文化財保持者(人間国宝)認定

- 1987年日本芸術院会員

長唄「松 の翁 」・東明流「都鳥 」・常磐津「景清 」

吉村

雄輝

優美かつ繊細な表現を極めた独自の舞台で、戦後の上方舞を代表する舞踊家として活躍、古典の継承に加えて創作でも名作を生みだした。東京でも上方舞研究会を催すなど、吉村流の名を全国的に広めた。代表作に一中節「

- 1923年生~1998年没

- 1928年二世家元吉村ゆうに入門、のち三世家元

吉村雄光 の内弟子となる - 1939年吉村雄輝を名乗る

- 1961年吉村流四世家元を襲名

- 1986年重要無形文化財保持者(人間国宝)認定

- 1997年文化功労者

地歌「綱 」

井上

八千代

(京舞井上流四世家元)

井上流に伝わる古曲の伝承、復活のほか新作の振付にも意欲的に取り組む一方、後進の育成にも力を注いだ。京舞の舞踊会を初めて東京で開催するなど、京舞の評価を全国的に高めた。代表作に義太夫「

- 1905年生 ~ 2004年没

- 1908年三世井上八千代に入門

- 1919年井上流名取となり

井上愛子 を名乗る - 1947年四世井上八千代を襲名

- 1955年重要無形文化財保持者(人間国宝)認定

- 1957年日本芸術院会員

- 1990年文化勲章受章

- 2000年孫である

井上 三千子 に五世家元を譲り、井上愛子に戻る

義太夫・上方唄「信乃 ~莟 の八房 ~」

花柳

壽楽

(二世)

花柳流の伝統を守り古典を継承する一方で、古典の技法を活かしながらモダンな感覚で創作舞踊に取り組んだ。古典舞踊、創作舞踊ともに優れた技量と洗練された芸術性を発揮した。代表作に長唄「

- 1918年生~2007年没

- 1932年義兄である二代目

花柳壽輔 に入門 - 1948年

花柳錦之輔 を名乗る - 1965年

花柳寿楽 を名乗る - 1992年重要無形文化財保持者(人間国宝)認定

- 2003年日本芸術院会員

長唄「土蜘 」・長唄「扇 の寺 」・常磐津「釣女 」

花柳

壽輔

(花柳流三世宗家家元花柳 壽輔 )

大輪の花のような存在感と華のある舞台で、古典舞踊のみならず創作舞踊においても観る者を魅了する舞踊家として活躍。また花柳流の伝承曲の継承に力を注ぐとともに流儀の全国的な普及、後進の育成にも多大な功績を果たした。

- 1935年生~2007年没

- 1963年花柳流三世家元花柳壽輔を襲名

- 1970年三代目宗家家元となる

- 1999年日本芸術員会員

長唄・清元「鎌倉山 」・長唄「土蜘 (胡蝶 )」・長唄・義太夫「雪 の吉野山 」・一中節「松風 」・長唄「夢殿 」ほか

花柳

寿南海

「花柳寿南海とおどりを研究する会」を主宰し古典作品を多角的に研究するとともに、古典舞踊の手法を土台に絵画や小説を題材にした創作作品も多数発表し高い評価を受けた。代表作に新作邦楽「

- 1924年生~2018年没

- 1932年

花柳寿京 、花柳寿陽 に入門 - 1942年花柳寿南海を名乗る。

- 1946年二代目

花柳壽輔 に師事 - 2004年重要無形文化財保持者(人間国宝)認定

- 2005年文化功労者

新作邦楽「吾輩 は猫である」・清元「折紙 」

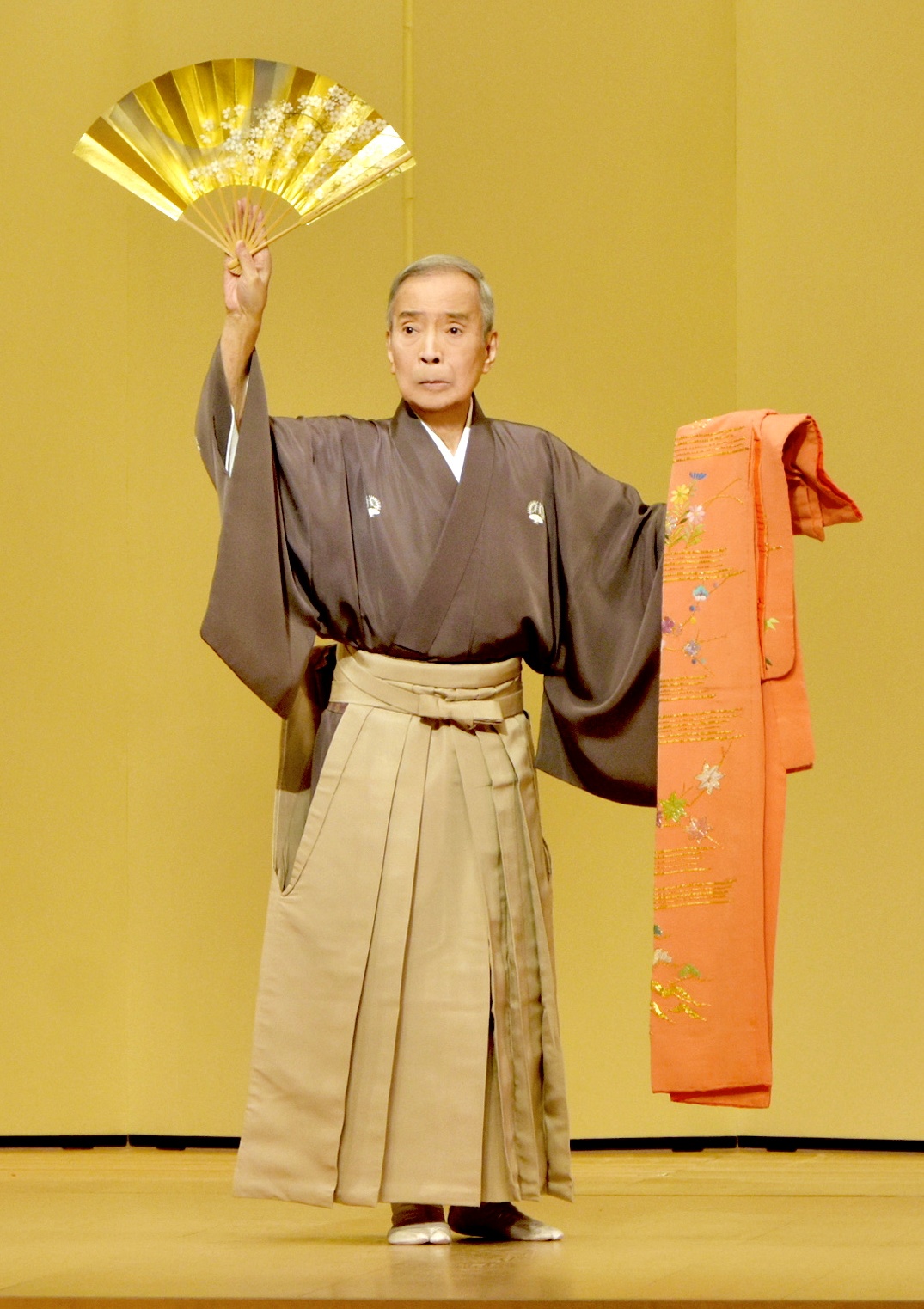

花柳

壽應

(花柳流四世宗家家元 花柳 壽輔 ・二代目花柳壽應)

戦後を代表する日本舞踊家として、テレビや舞台の出演、また宝塚歌劇団や歌舞伎をはじめとするさまざま公演の振付、演出を務めた。古典舞踊の継承を重んじながらも精力的に創作活動を行い、振付作品は 1 万を超える。流派を超えて若手舞踊家の育成にも力を注いだ。

代表作に長唄「

- 1931年生~2020年没

- 1937年伯父である二代目花柳壽輔に師事

- 1967年五代目

花柳 芳次郎 を襲名 - 2007年四代目花柳壽輔を襲名

- 2011年日本芸術院会員

- 2016年二代目花柳壽應を襲名